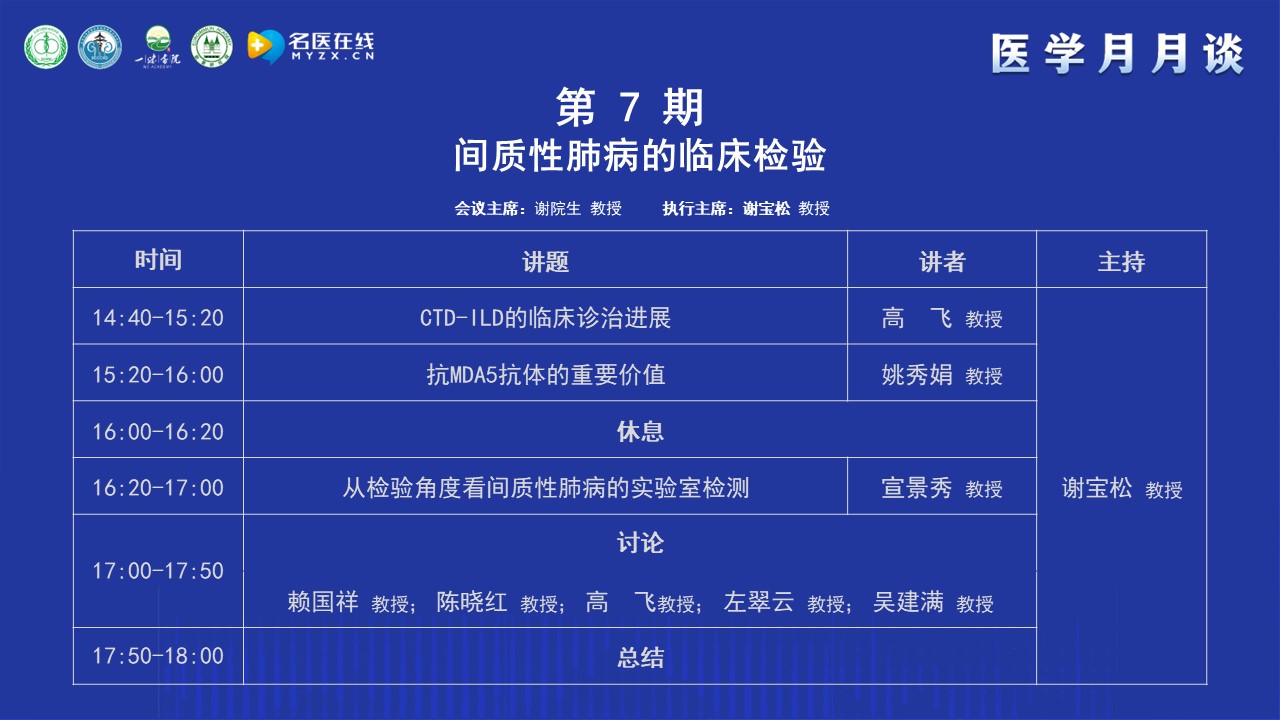

2025年7月19日,由北京中西醫結合學會舉辦的《醫學月月談(第7期)——間質性肺病的臨床檢驗》于線下(福州)線上同步舉行。本次論壇由北京中西醫結合學會腎臟病專業委員會主任委員、北京中西醫結合腎臟疑難病會診中心主任、北京大學航天中心醫院腎內科主任醫師特聘教授、解放軍總醫院及南開大學醫學院博士生導師謝院生教授擔任大會主席,福州大學附屬省立醫院謝寶松教授擔任大會執行主席,福州大學附屬省立醫院高飛教授、福州大學附屬省立醫院姚秀娟教授、廈門大學附屬第一醫院宣景秀教授作為講課嘉賓,福建中醫藥大學附屬第二人民醫院賴國祥教授、福建省福州肺科醫院陳曉紅教授、廈門醫學院附屬第二醫院左翠云教授、福州大學附屬省立醫院吳建滿教授作為本次大會的討論嘉賓。

致辭嘉賓謝院生教授

謝教授代表北京中西醫結合學會腎臟病專業委員會、北京中西醫結合腎臟疑難病會診中心以及一味書院對各位專家、各位同仁及各位朋友參加第7期“醫學月月談”的學術交流活動表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。

謝教授簡單介紹了“醫學月月談”的前身“腎病月月壇”的歷史,“腎病月月壇”是在疫情防控期間開展的線上學術交流活動,以腎臟病或系統性疾病腎損害的診治為主,每期一個主題,形式和內容都很受歡迎。為了讓更多的人受益,升級為“醫學月月談”。“醫學月月談”是一個以臨床需求為導向,以解決臨床問題為目的,線下和線上相結合的醫學交流活動。本期醫學月月談的主題是間質性肺病的臨床檢驗,非常榮幸的邀請到在間質性肺病領域非常著名的謝寶松教授作為本期的執行主席,相信本期月月談將在謝教授的引導下,在各位專家們的大力支持下,取得圓滿成功。

致辭嘉賓謝寶松教授

衷心感謝大會主席謝院生教授為我們搭建這一高水平的學術交流平臺。本次會議我們榮幸地邀請到臨床、檢驗、影像學等多領域的專家學者,共同圍繞間質性肺病的臨床檢驗與診療這一主題展開深入的學術講座與研討。

今日的會議匯聚了呼吸科、風濕免疫科、檢驗科和影像科等多學科專家,這種多學科協作(MDT)的模式具有重要的學術價值。此前,我們在結締組織病相關間質性肺病(CTD-ILD)的MDT討論中已取得顯著成效。通過多學科專家的深入交流,能夠從不同專業視角出發,對特定議題進行全方位剖析,從而形成更清晰的診療共識。

對于間質性肺病這類復雜疾病而言,多學科專題研討的模式極具推廣意義。在此,我預祝本次會議圓滿成功!

演講嘉賓高飛教授

講題:CTD-ILD的臨床診治進展

結締組織病相關間質性肺病(CTD-ILD)的臨床診治重在早期識別、規范篩查與綜合評估

高飛教授基于多篇高質量文獻、綜述及指南結合臨床實戰經驗,系統闡述了CTD-IL的最新臨床診治進展。高教授首先介紹了CTD-ILD的流行病學特點,不同CTD之間ILD患病率差異顯著,其中系統性硬化癥(SSc)、特發性炎性肌病(IIM)和混合性結締組織病(MCTD)患者合并ILD比例較高(分別為47%、41%、56%)。多種自身抗體陽性和高炎癥標志物是CTD-ILD發生的危險因素。

高教授強調早期診斷及建立規范監測方案的重要性,需結合患者臨床特征、肺部高分辨率CT(HRCT)、肺功能及實驗室檢查進行綜合判斷。肺功能的動態監測具有重要臨床價值,FVC%絕對值下降≥10%或校正血紅蛋白后DLCO%絕對值下降≥10%是識別進行性肺纖維化(PPF)的關鍵指標。上海仁濟葉霜教授團隊研究證實,MDA5+DM-ILD患者基線FVC可預測6個月死亡風險。HRCT作為診斷金標準,可發現早期隱匿起病的ILD,識別尋常型間質性肺炎(UIP)、非特異性間質性肺炎(NSIP)、機化性肺炎(OP)、淋巴細胞性間質性肺炎(LIP)和彌漫性肺泡損傷(DAD)等類型,對治療及預后判斷至關重要。此外,CTD的特定自身抗體(如SSc的抗Scl-70抗體,RA的高滴度RF/CCP,IIM的抗合成酶抗體、抗MDA5抗體)和特征性臨床表現,對判斷合并ILD風險具有提示作用。

MDA5+DM-ILD因其異質性,部分患者易進展為快速進展型ILD(RP-ILD),預后極差,死亡率高,受臨床高度重視。近年來,眾多模型用于患者風險分層,FLAIR模型(血清鐵蛋白、LDH 、抗MDA5抗體、HRCT評分、RP-ILD)預測患者死亡風險、CROSS模型(CRP、抗Ro52抗體、性別、病程)預測患者RP-ILD發生風險,一項大型的中國MDA5-DM患者隊列研究中發現,嚴重淋巴細胞減少的亞組(淋巴細胞計數<550 cells/μL )表現為皮膚潰瘍, RP-ILD發生率高,預后差。抗MDA5抗體作為該病的重要生物標志物,抗MDA5抗體滴度與疾病活動相關,持續高水平或治療后不下降的患者預后差、死亡率高。鑒于其復雜性,單一指標不足,需結合臨床和多指標綜合評估。

高教授解讀了2023年ACR/CHEST聯合發布的CTD-ILD診療指南重點內容。指南明確了進行肺功能和HRCT篩查/監測的目標人群、頻率及條件。高教授呼吁風濕科醫生提高對肺功能監測的重視與應用。在治療策略上,指南推薦依據不同CTD類型選擇免疫調節方案,對于一線治療后仍進展的患者,指南建議添加或轉換治療,包括加用抗纖維化藥物(尼達尼布或吡非尼酮),持續進展者評估肺移植。指南對RP-ILD或高度疑診抗MDA5抗體陽性重癥患者推薦以糖皮質激素為主的三聯方案,但三聯方案并非普適,個體化治療至關重要。

除核心藥物治療外,綜合管理的同樣重要,包括運動康復、姑息治療、物理療法、嚴格戒煙、氧療、藥物干預(胃食管反流管理、PJP預防、促胃動力藥)及疫苗接種等。此外,高教授特別強調建立呼吸科、風濕科和影像科等多學科協作(MDT)診療模式,通過優化流程、科學用藥,提高診斷準確性及個體化治療水平,最終改善患者長期預后。

綜上總結,CTD-ILD臨床管理需全面評估基礎疾病、ILD嚴重程度、進展速度及治療反應。在遵循指南原則下,靈活制定個體化藥物方案是改善預后關鍵,而MDT模式是提升整體診療水平的根本保障。

演講嘉賓姚秀娟教授

講題:抗MDA5抗體陽性皮肌炎

抗MDA5抗體陽性皮肌炎—預后最差皮肌炎亞型,抗體篩查與監測是關鍵

姚秀娟教授作為呼吸科專家,結合自身臨床實踐為我們詳細講解了抗MDA5抗體陽性皮肌炎的發病機制、臨床特征、診斷標準、以及抗MDA5抗體的臨床價值等。抗MDA5陽性皮肌炎是特發性炎性肌病亞型之一,伴典型皮損(向陽疹、Gottron疹、皮膚潰瘍)、近端肌無力及突出的肺部受累。文獻報道,不論是在兒童還是成人患者中,抗MDA5抗體陽性皮肌炎患者合并ILD的概率均較高,尤其是高致死性RPILD的發生,是特發性炎性肌病中預后最差的亞型,一年生存率約為79.5%,五年生存率約為58.5%。姚教授重點強調,抗MDA5抗體陽性皮肌炎發病后六個月極為關鍵,是發生RPILD和死亡的“重災區”,應重視抗MDA5抗體的早期篩查,早期診斷、積極干預是改善患者預后的關鍵。

姚教授還與我們分享了三個臨床案例,提示我們即使抗MDA5抗體弱陽性或無典型皮疹,病情也可能會非常嚴重,且與抗Ro52抗體共陽會顯著增加病死率。最后,姚教授指出,診斷階段,抗MDA5抗體檢測有助于減少有創性檢查對患者的損傷,且2023年國內MDA5-DM共識指出,無其他原因可解釋的ILD如果抗MDA5抗體陽性則可考慮為MDA5-DM的診斷。在評估疾病活動度方面,動態監測抗MDA5抗體水平有助于評估病情變化、治療反應和預測復發。此外,抗MDA5抗體與RP-ILD發生、急性死亡相關,治療前高水平抗MDA5抗體可能預示著較差的預后,有助于提前預測疾病軌跡。國內外共識也強調應重視抗MDA5抗體的篩查和診療過程中對該抗體水平的動態監測。

演講嘉賓宣景秀教授

講題:Biomarkers in IPAF/CTD-ILD

抗Ro52抗體在不同疾病中有不同表現,是自身免疫性疾病獨立的生物標志物,也預示間質性肺病(ILD)的快速進展和預后不良

宣教授結合自身實驗室的研究,分享了具有自身免疫特征的間質性肺炎(IPAF)/結締組織病間質性肺炎(CTD-ILD)介紹、IPAF/CTD-ILD生物標志物、IPAF/CTD-ILD中的自身抗體、IPAF/CTD-ILD中抗Ro52抗體、Ro52與它的自身抗體等內容。

IPAF/CTD-ILD是一種多因素導致的疾病,早期炎癥和纖維化的相互作用主要參與其發病過程:促纖維化介質招募并激活成纖維細胞,然后分化為肌成纖維細胞;肌成纖維細胞分泌過多的ECM,導致組織硬度增加和肺泡組織功能喪失;組織硬度增加在前饋循環中進一步驅動成纖維細胞激活,導致自我維持的進行性肺纖維化。

在生物標志物方面,宣教授指出,臨床上常見的IPAF/CTD-ILD指標包括主要表達在損傷的II型肺泡上皮細胞上的高分子糖蛋白KL-6,主要由II型肺泡上皮細胞產生、參與肺泡表面炎癥表面活性蛋白SP-A和SP-D以及趨化因子CCL2、CXCL9等。這些生物標志物的出現還提示疾病的纖維化進展。宣教授特別提到NGS的作用,指出某些細菌的陽性同樣預示肺部纖維化。

在自身抗體方面,ANA相關自身抗體、類風濕關節炎相關自身抗體、肌炎特異性自身抗體與IPAF/CTD-ILD也有很高的相關性。宣教授進一步指出,臨床上抗Ro52抗體高頻出現,Ro52和其他自身抗體聯合是某些自身免疫性疾病的特異性檢測指標:抗Ro52抗體與ILD進展高度相關,可以預測預后不良;抗Ro52和抗Jo-1預示更嚴重的肌炎和關節損傷及腫瘤風險;SSc中抗Ro52抗體陽性同樣預示肺部纖維化和預后不良;抗Ro52抗體還能夠更早預測卵巢癌的復發。

隨著對Ro52認識的加深,其被認為是一種干擾素刺激基因,并被重新命名為TRIM21。該基因缺失會導致I型干擾素異常活化,從而誘發自身免疫病。宣老師進一步分享了Ro52表位的研究工作:Ro52的主要自身表位位于AA169-291;AA16-123的鋅指環中亦有表位,針對該表位的抗體主要出現在狼瘡和干燥綜合征患者中;靶向AA200-230(P200)表位的抗體主要出現在新生兒狼瘡患者和完全房室阻滯的孕婦中。在臨床檢測上,由于Ro52與La抗原分子量接近,其抗原表位的反應性依賴于不同的檢測平臺:免疫印記、ELISA、化學發光和固相包被免疫法表現較好,雙向免疫擴散和放射性免疫沉淀方法表現較差。宣教授還補充道,抗Ro52抗體在基于Hep-2的IFA檢測中缺乏反應性,尚需進一步研究。

【專家觀點薈萃】

賴國祥 教授 :

早年呼吸科醫師通常認為必須依靠開胸病理活檢才能確診ILD,常規支氣管鏡活檢也無法滿足。近十年來,以影像學為主導,結合實驗室檢查,即可對常見ILD進行診斷,這得益于呼吸科一線醫師對ILD認識的提高。然而,既往漏診、誤診現象仍存,說明對ILD認識仍存在短板,需不斷深入。此外,目前MDT討論尚顯不足,ILD首診仍多依賴影像科。

隨著實驗室檢測技術進步和分子機制深入探究,也為ILD診療提供了新思路。過去確診CTD-ILD后,首選糖皮質激素,再聯合抗纖維化藥物(如吡非尼酮、尼達尼布),很少大膽使用免疫抑制劑。2023年ACR最新指南提出免疫抑制劑可作為一線選擇,這基于對CTD-ILD病理生理機制的深入認識。姚主任報告中指出,抗MDA5抗體與抗Ro52抗體“狼狽為奸”,導致疾病進展迅速且預后不良。MDA5是胞內RNA病毒感受器,結合病毒RNA啟動Ⅰ型干擾素抗病毒反應。抗MDA5抗體與抗原結合,持續激活Ⅰ型干擾素通路,引發過度自身免疫反應,最終導致血管和肺組織損傷。抗Ro52抗體也與Ⅰ型干擾素通路相關,兩者協同持續激活Ⅰ型干擾素通路,加重自身免疫反應及ILD進展。因此,抗MDA5抗體與抗Ro52抗體是CTD-ILD急性加重的重要標志物,其檢測對判斷疾病進展、及時啟動激素聯合免疫抑制或生物制劑至關重要。

賴教授最后指出,隨著呼吸科對ILD重視度提高和病例增加,影像報告常直接提示“間質性改變/肺炎”。但部分實為慢阻肺伴炎癥后纖維化或肺大泡間隔增厚的患者易被過度診斷為ILD,造成臨床困擾。影像科是否存在過度診斷?ILD診斷與治療的界限應如何把握?值得大家在臨床實踐中加以關注和深入思考。

陳曉紅 教授 :

陳教授作為一名呼吸專科醫生,基于當前技術、設備的進步、診療理念的更新和變遷,對間質性肺疾病的診療現狀、挑戰和未來的發展方向進行了概括性闡述。陳教授介紹道,過去ILD患者分散就診,診療過程不規范,故醫院組建了亞專科,使得這類患者的診療過程得以規范,管理更為高效。隨著近年來變態反應性疾病患者增多,因肺部是易受影響的靶器官之一,使得ILD的診斷和治療面臨諸多挑戰。抗MDA5抗體、抗RO-52抗體和KL-6的檢測有助于疾病的診斷、鑒別及精準分型。在臨床實踐中,抗MDA5抗體陽性ILD患者存在RPILD風險,診療時需格外關注與謹慎,在相對風險較低的情況下,冷凍肺部活檢對疾病的診斷與鑒別診斷、對精準治療很重要。作為結核病專業的醫生,陳教授也提出,結核病與ILD在病灶特征上有相似之處。結核病患者常出現難以吸收的病灶和空洞,是否與ILD關聯是未來值得關注的研究方向。

高 飛 教授 :

高飛教授圍繞風濕免疫病診療展開分享,強調臨床需以多維度協同為核心,兼顧精準性與個體化,直面疾病診療中的挑戰。她明確指出,生物制劑無法替代傳統免疫抑制劑在風濕病治療中的作用,臨床決策必須緊密結合實驗室指標與影像學證據。例如,曾有結締組織病患者出現自身抗體弱陽性、間質性肺病、發熱及乳酸脫氫酶增高等癥狀,此類病例的診療凸顯了強化監測的重要性,且激素治療需保證足量、足療程,避免因減量過早、過快影響療效。針對抗 MDA5 陽性皮肌炎,高飛教授分析,這類疾病易合并ILD,其抗體檢測對預判臨床表型、評估病情嚴重性、預后轉歸等具有重要價值,但目前尚無統一規范的治療方案,臨床需探索個體化策略,必要時采用大劑量激素沖擊治療并做好防護措施以改善預后。支氣管鏡檢查和冷凍肺活檢對患者的病情監測同樣重要,一旦存在臨床需要,應及時實施。風濕科診療高度依賴實驗室檢查支持,自身抗體解讀等關鍵環節需依托實驗室技術與專業人員協作,為臨床決策提供可靠依據;當患者無臨床癥狀但抗體陽性時,在密切監測抗體水平及患者臨床狀態的基礎上,同樣需結合臨床情況闡釋抗體陽性的意義。

左翠云 教授 :

左教授談及免疫抑制劑應用進展、MDA5 陽性病例及其診療,強調臨床與檢驗科需緊密交流及 MDT。左教授指出,在免疫抑制劑應用方面,相較于風濕科,呼吸科應用的廣度與精準度尚有提升空間,但通過跨領域溝通與深入交流,已取得顯著進步。高教授講解的MDA5 陽性病癥臨床兇險,前期因漏診、誤診率高導致死亡率較高,目前臨床發現,早識別可有效改善預后,但仍存在諸多挑戰。左教授分享了一例典型病例:患者表現為肺炎癥狀,有田間種菜被蟲咬史,伴瘙癢皮疹,初始即確診為 MDA5 陽性皮肌炎,前期治療半月后病情明顯好轉,但最終因年事已高等因素結局不佳。左教授表示,此類病例提示臨床需進一步總結經驗,優化治療方案。此外,左教授提及與檢驗科專家宣景秀教授的交流,強調臨床與檢驗科需加強協作,通過多學科診療(MDT)提升診療水平,同時提到抗 Ro52 抗體在臨床中高頻出現的特點,尤其需要在肌炎相關間質性肺病中加之重視。

吳建滿 教授 :

吳教授風趣幽默地剖析了影像科與呼吸科在肺部疾病診療中因專業視角差異可能出現的 “影像誤讀” 現象,并強調了跨界融合對實現精準診療的重要性。他指出,影像科醫生需深入了解臨床知識,才能更精準地解讀影像并做好疾病鑒別;同時,肺部影像表現(如網格、條索狀改變等)需結合患者基礎疾病、年齡等背景綜合判斷,以避免過度診斷;此外,俯臥位掃描、規范掃描配合等技術手段可輔助鑒別診斷,減少誤判;吳教授所在科室還推行了間質性肺病結構化報告模板,助力診療規范化。

【專家討論】

Q1:賴國祥教授提問

既往 ILD 漏診較多,如今影像檢查普及后,不少患者的影像報告提示肺間質性肺炎或肺間質性改變,但部分實為慢阻肺炎癥后的纖維化條索或肺大皰所致的肺間隔增厚。這種情況下影像是否存在過度診斷?這一問題帶來臨床困擾,如這類患者是否需要進行肺間質纖維化的診斷與治療?

吳建滿教授回復:

影像存在過度診斷的可能性,需結合患者基礎疾病背景綜合判斷。若患者有肺氣腫、肺大皰等基礎疾病,其影像中出現的網格多為粗網格(由纖維間隔增厚所致),與典型間質性肺病的細網格不同。對于胸膜下出現的淡磨玻璃影及條索狀改變,需區分是否為墜積效應,可通過俯臥位掃描鑒別,若俯臥位改變消失則為墜積效應,若未消失則需進一步評估;此外,對于間質性肺炎患者復查時,需注意觀察前后兩次掃描患者的呼吸時相是否相同,如果掃描時患者吸氣不足可能導致影像誤判為病情進展,需結合臨床或請影像科醫生復查確認。人群差異也需關注,年輕女性若突然出現無胸腔積液的雙肺斑片、條片實變影或磨玻璃密度影,排除感染后,需警惕為間質性肺炎,注意是否為CTD-ILD;而老年人非對稱性、偶發的條索狀改變,多與慢性炎癥相關,并不是是間質性病變。因此,臨床過程中對間質性肺炎的診斷應該謹慎、并結合患者的臨床特征認真鑒別,避免過度診斷,導致過度治療。

Q2:高飛教授提問

Ro52 與 Ro60 如何區分?在婦幼保健院的免疫不良妊娠等疾病中,相關抗體(如 Ro52 抗體)陰性是否有臨床意義?

宣景秀教授回復:

Ro52 和 Ro60 的檢測結果受技術平臺、細胞類型及方法學影響顯著,存在假陰性可能。例如,Ro52 在 HEp-2 細胞中常檢測不出,但若將 Ro52 抗原轉染到細胞中,再用血清孵育可呈陽性,這說明 HEp-2 細胞膜或胞質中 Ro52 抗原可能因親和力低或數量少導致假陰性,且該細胞也不適合 Ro60 檢測。早期研究,Ro抗原對uv(紫外光)敏感,紫外光可誘導角質細胞/hela細胞內Ro抗原遷移到細胞膜表面,自身抗原暴露,與相應抗體結合,產生自身免疫應答。Ro60 因對固定劑敏感,而 HEp-2 細胞檢測需固定處理,會影響其反應,其最優檢測方法為雙向免疫擴散和放免沉淀法,像北京協和醫院早期用免疫雙擴檢測 Ro60;若方法學不合適(如用不敏感的技術平臺),可能出現假陰性,即抗體陰性未必是真陰性,國外文章審稿時常要求用經典方法再次確認。

Q3:謝寶松教授提問

間質性肺病在病情監測(或預測預后)方面,有什么合適的檢驗方法?

宣景秀教授回復:

定性方法不太適合病情監測,定量方法如抗MDA5抗體的化學發光方法等更適合,目前檢測技術平臺較多且已有進一步的定量方法;同時,任何方法學都可能存在假陰性和假陽性。

Q4:左翠云教授提問

目前研究發現抗MDA5抗體和抗Ro5抗體均與1型干擾素信號通路活化相關。當抗體雙陽時,糖皮質激素聯合JAK抑制劑是否為基礎用藥;當 FVC超過50%時,是否可采用激素加托法替布?

高飛教授回復:

MDA5-DM的發病機制仍不清楚,1 型干擾素信號通路過度激活與其發病相關。臨床異質性高,治療尚無統一標準。對于輕癥患者,可單用激素治療或采用激素聯合托法替布治療;重癥患者則需更強化的治療方案。由于個體差異較大,目前尚無統一的標準劑量,臨床中均需結合患者具體情況進行動態監測。需注意托法替布與他克莫司存在藥物相互作用(影響CYP3A4酶), 兩者聯合使用,他克莫司會增加托法替布的血藥濃度,增加藥物不良反應,需嚴格監測藥物濃度,謹慎聯用。 單個病例的情況不能代表整體的臨床特征。治療中除關注自身抗體結果及滴度,更重要的是需結合臨床綜合評估(如肺功能、病情活動度等) ,需動態監測患者情況,調整治療方案。

Q5:左翠云教授提問

MSA 抗體是否很少同時陽性?臨床中出現多個抗體同時陽性是否合理?

高飛教授回復:

MSA 抗體同時陽性的情況較少見,但檢測方法和平臺會影響結果,質量控制至關重要。不同檢測方法的敏感性、特異性存在差異,可能導致結果矛盾。臨床中若治療效果不佳,需考慮抗體檢測結果的準確性,必要時更換檢測平臺復核。

宣景秀教授回復:

進入院內檢驗科的產品,需經過多層面驗證,其中就包括臨床驗證。剛剛高教授講的非常對,若缺乏檢驗產品完善的質量控制,會對臨床診療造成極大影響。

Q6:左翠云教授提問

2023 年 ACR 指南中,為何將嗎替麥考酚酯的推薦級別提得很高?

高飛教授回復:

2023 年 ACR 指南中嗎替麥考酚酯推薦級別提升,主要因國外針對間質性肺病(ILD)和皮肌炎的循證醫學證據充分。而國內雖有豐富臨床經驗,但缺乏規范的隨機對照試驗(RCT)數據,難以納入國際指南;嗎替麥考酚酯因國外證據充分被提升推薦級別。

謝寶松教授總結:

本次研討會圍繞臨床檢驗質量控制、自身抗體相關研究及規范MDT診療等內容展開了深入交流,與會者均收獲頗豐。他提到,當前自身抗體領域發展迅猛,類似NGS檢測市場般快速增長,面對大量檢測結果,臨床常面臨解讀困惑,亟需專業指導;而臨床檢驗工作中,從實驗品牌的多重驗證到檢測方法的差異把控,從自身抗體類型與疾病的關聯分析到樣本檢測(如關節液、肺泡灌洗液)的應用,都需要檢驗科的專業支撐。因此,將檢驗科納入原本以呼吸科、風濕免疫科、影像科、病理科...為主的MDT,能為疑難病癥的診斷、治療及評估提供更精準的檢驗依據,強化多學科協作的專業性與有效性。

總結過后,謝教授對所有與會的講者、點評討論嘉賓、聽眾及工作人員表示誠摯的感謝,感謝講者及點評嘉賓的無私分享,感謝工作人員的辛苦付出。至此,本期論壇成功落下帷幕。

下期內容更精彩,期待我們下次再相聚!

↑↑長按上方的二維碼,觀看精彩會議回放↑↑

第十二次中國中西醫結合檢驗醫學學術會議

第十二次中國中西醫結合檢驗醫學學術會議

中國北京朝陽區北辰東路8號北辰時代19層

中國北京朝陽區北辰東路8號北辰時代19層 京公網安備 11010502031121號

京公網安備 11010502031121號